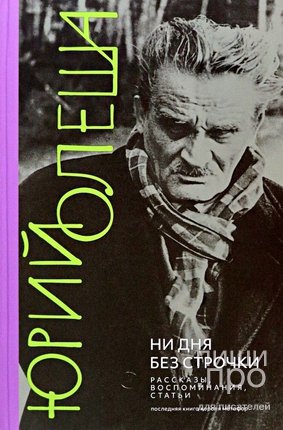

Ни дня без строчки

Юрий Олеша

Скачать на "Литрес"

Купить на "Ozon"

Купить бумажную книгу в "Буквоеде"

Год издания: 2023

Аннотация книги от издательства

Аннотация

Юрий Карлович Олеша (1899-1960) — русский советский писатель, поэт, драматург — первым заговорил в своем романе «Зависть» о поколении интеллигентов, оказавшихся в новом мире «лишними людьми». Он писал «совершенно по-новому», умел «переплести драму и иронию, боль и радость».

«Слова, слова, слова...» - так хотел назвать Олеша свою «повесть о самом себе», ведь слова… строчки, смыслы — самое дорогое для поэта. Он работал над ней в 1930-1950-е гг., в то время, когда обществу не были близки мысли писателя-интеллигента. Текст, задуманный Олешей как обрывки, «осколки» прожитого, был полностью опубликован под названием «Ни дня без строчки» в 1965 г. — уже после смерти автора. В этих фрагментах Олеша, чувствующий свою принадлежность сразу к двум эпохам, пишет через призму личных воспоминаний образ нового мира — с его революциями, войнами, техникой — и осмысляет свое место в нем.

«Ни дня без строчки» - не дневники в привычном смысле этого слова, это обнажение мыслей, возникающих в сознании гениального писателя, «попытка восстановить жизнь», увидеть образы, которые разворачиваются вокруг: «Как редко мы останавливаем внимание на мире!». Читая прозу Олеши, чувствуешь запах травы, ощущаешь воздух, пропитанный светом, замечаешь вслед за писателем многоцветность жизни.

В книгу вошли также автобиографические рассказы, воспоминания об И. Ильфе, А. Толстом, Э. Багрицком и статьи-размышления о К. Станиславском, В. Маяковском, Ч. Чаплине и Г. Уэллсе.

Рецензия от Пиши.про

Книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки» впервые была опубликована уже после его смерти, в 1965 г., но текст, создававшийся на протяжении нескольких лет, охватывает уникальный исторический период — от дореволюционной России до эпохи запуска первых спутников Земли. И это не только наблюдения за историческими изменениями, но и любопытный литературный опыт, ведь Юрий Олеша создает свой текст, состоящий из небольших этюдов, буквально преодолевая писательский блок, о чем довольно откровенно делится с читателем:

«Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она – только одна, что она короткая, что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она, подернутая рябью, бежит за мной, зацепляется за дерево, разглаживается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это было разговаривание с самим собой, мука, жара – некурение и утрата владения письмом…»

В результате у Олеши получился уникальный сборник воспоминаний и литературных зарисовок — своеобразный слепок времени, в котором он жил. Первая часть книги посвящена описаниям детства в дореволюционной Одессе, вторая часть — стала литературным дневником автора, в котором он делится соображениями о писательском деле и впечатлениями от встреч и знакомств с известными литераторами. И как любой личный опыт писателя, сумевшего стать знаменитым, книга Юрия Олеши достойна внимательного изучения. Это однозначно полезное чтение для начинающих авторов. А название «Ни дня без строчки» смело может претендовать на то, чтобы быть девизом всех сочинителей.

Цитаты из книги Юрия Олеши «Ни дня без строчки»

«Книги читаются сейчас в перерывах – в метро, даже на его эскалаторах – для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя – на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, надо прочесть газеты. И так далее».

«Писать можно начиная ни с чего… Все, что написано, – интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил. Кто-то сказал, что от искусства для вечности остается только метафора. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это в конце концов приятно? Что такое вечность, как не метафора. Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем. Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар – не знаю. Почему-то он нужен людям. Ребенок, услышав метафору, даже мимоходом, даже краем уха, выходит на мгновение из игры, слушает и потом одобрительно смеется. Значит, это нужно».

«Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом «чудо», так могут быть определены тем же словом и высшие достижения литературы; таким образом, можем мы говорить и о чудесах литературы. К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных скал ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат как река, эта темная мерцавшая бесконечностью звезд полоска.

Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтобы показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеют так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое».

«Как сила воображения, как сила анализа, как умение называть вещи по-иному, бросать краски, так же свойственно великим писателям чувство юмора. Серьезный Бальзак, серьезный Золя, патетический Гюго, страшный Эдгар По блистают, когда хотят, юмором».

«Хочется писать легкое, а не трудное. Трудное – это когда пишешь, думая о том, что кто-то прочтет. Ветка синтаксиса, вернее – розга синтаксиса, все время грозит тебе. А писать легко – это писать так, когда пишешь, что приходит в голову, как по существу, так и грамматически».

«Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок… Есть удивительные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями».

«Один писатель жаловался мне на то, что, дескать, в наши дни невозможно написать простой рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах. Он так и сказал: «О звездах».

Он говорил:

– Техника! Только о технике и можно писать. Машины! Машины! Машины! А мне, может быть, хочется писать о звездах.

Я расстался с писателем вечером на бульваре. Над нами сверкало звездное небо. Он удалился. Я стоял, задрав голову. Там шевелилось звездное небо».

Рецензии и комментарии 0